A Pompei le tipicità campane incontrano i vini del Piemonte

La serata è in programma per giovedì 12 dicembre dalle ore 20:00 al ristorante "Pompeo Magno"

Redazione Sarno 24 19/11/2024 0

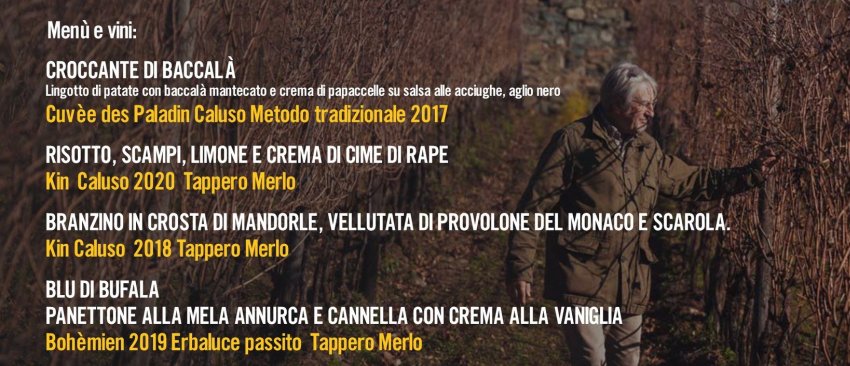

Giovedì 12 dicembre, dalle ore 20:00, il ristorante Pompeo Magno (via S. Abbondio 155, Pompei) propone una serata/incontro con Domenico Tappero Merlo, proprietario dell'azienda Tappero Merlo Wines & Hospitality, nonchè professore del modulo di Gusto e Sostenibilità al Master in Comunicazione per le industrie creative all’Università Cattolica di Milano.

Da sommelier e vignaiolo innamorato della sua terra, il Canavese, Tappero Merlo condurrà alla scoperta dell’Erbaluce di Caluso, celebrato come vitigno dell’anno 2023 del Piemonte, e delle grandi potenzialità per la valorizzazione culturale e lo sviluppo sostenibile delle realtà rurali italiane. Un menù ricco, pensato per suggellare in un ideale matrimonio i prodotti campani e i vini del nord.

Info e prenotazioni: 0818598050 - info@pompeomagno.it

Potrebbero interessarti anche...

Annamaria Parlato 24/01/2025

La verza tardiva di Sarno è un tesoro d'inverno, unisce storia e salute

La verza tardiva di Sarno (Brassica oleracea var. sabauda), appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, si distingue per le sue caratteristiche uniche. Questo cavolo dal sapore intenso rappresenta una tradizione agricola che si intreccia con la storia della Valle del Sarno, un territorio noto per la sua fertilità e il legame profondo con la terra. Si presenta con una testa compatta e foglie sovrapposte di un verde intenso all'esterno, che sfuma verso un verde più chiaro o giallastro al centro.

Le foglie sono increspate e spesse, con una consistenza croccante che le rende ideali per diverse preparazioni culinarie. Il sapore è ricco e leggermente dolce, con una nota terrosa che esprime tutta la genuinità di questo ortaggio. La capacità della verza di adattarsi alle basse temperature la rende particolarmente indicata per i climi invernali, periodo in cui raggiunge la sua piena maturazione. La coltivazione della verza tardiva di Sarno segue un ciclo preciso, che sfrutta al meglio le caratteristiche del clima locale.

La semina avviene in autunno, generalmente tra settembre e ottobre. In questa fase, i semi vengono piantati in terreni fertili e ben drenati, preparati con tecniche tradizionali che rispettano l'ambiente. I semi vanno coperti con uno strato di terra e mantenuti umidi durante il periodo di germinazione. Dopo alcune settimane dalla semina, le piantine vengono trasferite in campo aperto, dove continueranno il loro sviluppo fino alla maturazione. La raccolta avviene nei mesi invernali, tra dicembre e febbraio, quando la verza raggiunge la piena maturazione. Questo periodo è cruciale per ottenere un prodotto di qualità, poiché le basse temperature contribuiscono a esaltare il sapore e la croccantezza delle foglie.

La storia della verza ha origini antichissime, risalenti alle civiltà mediterranee. Forse ebbe origine nell'antico Medio Oriente, diffondendosi successivamente in Europa e in altre parti del mondo attraverso le rotte commerciali e le migrazioni. I Greci e i Romani adottarono la verza nella loro dieta, utilizzandola sia come alimento sia come rimedio naturale. In particolare, i Romani consideravano il cavolo un simbolo di forza e salute, utilizzandolo per curare ferite e disturbi gastrointestinali.

Con il passare dei secoli, la coltivazione della verza si è diffusa in tutta Europa, diventando un alimento essenziale durante i mesi invernali per le sue proprietà di lunga conservazione. Nel sarnese, già in epoca borbonica, la verza tardiva era nota per la sua capacità di resistere alle gelate invernali e veniva apprezzata come ingrediente essenziale nella cucina povera, quando la conservazione dei cibi era una sfida quotidiana. La verza, con il suo ciclo di crescita tardivo e il bisogno di terreni ricchi d'acqua, ha trovato in questa zona un habitat ideale, grazie all'abbondanza delle sorgenti naturali e al microclima unico.

È un alimento estremamente ricco di nutrienti e povero di calorie, il che lo rende ideale per una dieta equilibrata. Spiccano la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e la vitamina K, importante per la salute delle ossa e la coagulazione del sangue; contiene composti come i polifenoli e il sulforafano, che aiutano a combattere lo stress ossidativo, promuove attraverso le fibre la salute intestinale e contribuisce a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. È ricca di potassio, ferro e calcio, essenziali per il funzionamento del sistema muscolare e nervoso.

Un piatto semplice e genuino che valorizza al meglio il sapore intenso della verza è la zuppa di riso, patate e verza. Ingredienti: 1 verza tardiva di Sarno (circa 600 g), 2 patate medie, 200 g di riso Arborio o Carnaroli, 1 cipolla, 2 spicchi d'aglio, Olio extravergine d'oliva q.b., Sale e pepe q.b., Brodo vegetale (circa 1 litro), Peperoncino (facoltativo).

Preparazione: 1. Lavate accuratamente la verza, rimuovendo le foglie più esterne e tagliandola a striscioline sottili. 2. Pelate le patate e tagliatele a dadini. 3. In una pentola capiente, soffriggete la cipolla tritata e l'aglio schiacciato con un filo d'olio extravergine. 4. Aggiungete le patate e la verza, mescolando per insaporire il tutto. 5. Versate il brodo vegetale caldo e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti. 6. Unite il riso e continuate la cottura, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il riso sarà al dente. 7. Regolate di sale e pepe, aggiungendo un pizzico di peperoncino, se gradito. 8. Servite caldo, con un filo di olio a crudo, per esaltare i sapori, e formaggio grattugiato a piacere.

In un'epoca in cui i prodotti industriali dominano i mercati, sostenere questa eccellenza agricola significa non solo preservare l’autenticità di un territorio, ma anche valorizzare una cultura che guarda al futuro con le radici ben salde nel passato.

Annamaria Parlato 14/12/2024

Angri, la ricetta della "scarola capillina" imbottita di Zia Nennella

La scarola (nome scientifico Cichorium endivia, varietà latifolium) ha una storia che affonda le sue radici nell'antichità ed è legata alla famiglia delle cicorie. È una pianta erbacea originaria del bacino del Mediterraneo, coltivata e apprezzata per il suo gusto delicatamente amarognolo e per le sue proprietà salutari. Era conosciuta già dagli Egizi e dai Greci, che ne apprezzavano il valore medicinale e alimentare, infatti la usavano sia cruda che cotta, come ingrediente per insalate e decotti. I Romani svilupparono tecniche di coltivazione per migliorarne il gusto, rendendola meno amara rispetto alle piante selvatiche. Scrittori come Plinio il Vecchio la menzionano come alimento comune e salutare, lodandone le virtù digestive.

Durante il Medioevo, la scarola fu coltivata nei monasteri come pianta medicinale e alimentare. La sua capacità di crescere anche nei climi più freddi ne favorì la diffusione in tutta Europa. Veniva utilizzata soprattutto per bilanciare i pasti a base di carne, considerati "pesanti". Nel Rinascimento, con lo sviluppo dell’agricoltura, la scarola iniziò a essere selezionata per ottenere varietà più tenere e meno amare. Fu in questo periodo che divenne un ingrediente popolare nelle cucine nobili, oltre che in quelle popolari.

Oggi è una delle verdure simbolo della cucina mediterranea, soprattutto nel Meridione, dove ha trovato il suo massimo utilizzo in piatti tipici come la pizza di scarola e la scarola imbottita. Questa verdura è strettamente legata alla tradizione contadina, che ne apprezzava la capacità di resistere al freddo, rendendola un ortaggio invernale perfetto. Nelle regioni italiane del Sud, come Campania e Puglia, è diventata un ingrediente irrinunciabile durante le festività natalizie. La scarola ha quindi attraversato i secoli, evolvendo da pianta selvatica a coltivazione raffinata, diventando simbolo di una cucina semplice ma ricca di sapori.

Ha molteplici proprietà benefiche per la salute, grazie alla sua ricchezza di nutrienti e composti bioattivi. È un alimento leggero, disintossicante e versatile, ideale per mantenere il benessere dell'organismo. In natura esistono due generi, liscia e riccia, che vengono utilizzati per diverse preparazioni in cucina. Ad Angri, nel salernitano, è nota la "scarola capillina", una varietà di indivia riccia a ciclo invernale. Forma un cespo compatto e grande, con foglie finemente laciniate di colore verde chiaro, quasi "filiformi", da cui deriva il nome, e un cuore bianco se legato o coperto prima del consumo. Può raggiungere i 45 cm di diametro e un peso consistente. È resistente alla salita a seme e ha un sapore delicato, leggermente amarognolo.

È perfetta per ricette come insalate crude, zuppe leggere, o in preparazioni tradizionali stufate o imbottite, dove il suo gusto si esalta. Questa varietà è meno robusta rispetto alle scarole più comuni, quindi richiede una maggiore attenzione nella pulizia e nella cottura per preservarne la consistenza. Ottima in brodo con le polpettine, come ripieno della pizza rustica, con i fagioli, all’insalata o con il baccalà, magnifica ripiena e stufata, diventa un secondo gustoso da proporre nelle festività natalizie.

Questa è la ricetta della signora Immacolata Parlato, confidenzialmente zia Nennella, che aggiunge un tocco personale e ricco alla preparazione, che in origine nasce con meno ingredienti. Per raggiungere una cottura perfetta si consigia di utilizzare un tegame dai bordi alti, possibilmente di rame, poiché le scarole vengono adagiate una accanto all’altra e all’impiedi, legate con un filo di spago da cucina.

Ingredienti per 4 persone: 4 cespi di scarola capillina, 200 g di salsiccia fresca, 8-10 pomodorini spunzilli o ciliegini, tagliati a metà, 4 filetti di acciuga sott'olio, 2 cucchiai di capperi dissalati, 50 g di olive nere denocciolate (tipo Gaeta), 40 g di parmigiano grattugiato, 2 spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe q.b., spago da cucina.

Preparazione della scarola: pulite i cespi di scarola, eliminando eventuali foglie rovinate; lavate accuratamente sotto acqua corrente per eliminare eventuali residui di terra; sbollentate i cespi per 3-4 minuti in acqua salata, quindi scolateli e lasciateli intiepidire su un canovaccio.

Preparazione del ripieno: in una padella, scaldate un filo d'olio con uno spicchio d'aglio; aggiungete i filetti di acciuga e fateli sciogliere delicatamente; unite la salsiccia sgranata, i pomodorini, i capperi e le olive; cuocete il tutto per circa 8-10 minuti, regolando di sale e pepe; spegnete il fuoco e aggiungete il parmigiano grattugiato, mescolando bene.

Farcitura e legatura: allargate delicatamente ogni cespo di scarola su una superficie piana; farcite il centro con una generosa quantità di ripieno, richiudete le foglie su se stesse e legate ogni cespo con lo spago da cucina, formando un pacchetto compatto.

Cottura finale e servizio: in una casseruola capiente, scaldate un filo d'olio e l'altro spicchio d'aglio; sistemate i cespi di scarola legati nella casseruola e fateli rosolare su entrambi i lati; aggiungete un mestolo d'acqua o brodo vegetale, coprite con un coperchio e lasciate stufare a fuoco lento per circa 15-20 minuti, girando a metà cottura; rimuovete lo spago e servite i cespi di scarola imbottiti caldi o tiepidi, accompagnati da un buon pane casereccio.

Annamaria Parlato 28/10/2024

Sant'Egidio, i piatti dell'osteria 'O Ciardin nutrono anche l'anima

Da un oste ci si può aspettare molto più di un semplice servizio al tavolo. Un oste è, prima di tutto, un padrone di casa, un anfitrione capace di creare un'atmosfera calorosa e accogliente, che fa sentire ogni cliente come un ospite speciale. È quella figura che sa mettere a proprio agio, pronto a spiegare ogni piatto del menù, a raccontare l’origine degli ingredienti, le storie che stanno dietro le ricette, persino qualche aneddoto sul locale e sui clienti abituali.

L’oste ideale conosce a fondo il territorio e i suoi sapori; è appassionato del proprio mestiere e ama condividere questa passione con chiunque entri nel locale. Sa consigliare il vino giusto per ogni portata, spiegare perché quella ricetta si prepara in un certo modo, raccontare la stagionalità e la provenienza degli ingredienti. Spesso, questo fa la differenza nell’esperienza del cliente, che non vive solo un pasto ma un piccolo viaggio culturale attraverso la tradizione e la storia del luogo.

Inoltre, l'oste sa quando fare un passo indietro per lasciare che i clienti si godano il loro momento di tranquillità e quando invece unirsi al tavolo per uno scambio di battute o due chiacchiere. È una figura che rappresenta l'autenticità, qualcuno che non ha paura di mostrarsi genuino e che vede nel suo lavoro una vocazione, non solo un impiego. Ci si può aspettare, insomma, qualcuno che sappia dosare discrezione e presenza, che abbia una profonda conoscenza del cibo e del vino, che sia capace di creare una connessione tra il cliente, il locale e la cultura del luogo.

Luigi Gargano, proprietario dell’osteria ‘O Ciardin sin dal 2013, nel borgo antico di Sant’Egidio del Monte Albino, incarna tutto ciò. Egli non è solo un gestore ma un ambasciatore della cultura locale e dei sapori autentici. Coniuga il rispetto per le tradizioni con una visione che sa rispondere ai gusti e alle esigenze di oggi, come la scelta di ingredienti sostenibili, l’attenzione alle intolleranze e la valorizzazione delle eccellenze del territorio. L’Osteria, a due passi dalla chiesa della Madonna delle Grazie, le cui prime notizie risalgono al 1639, anche se l’assetto attuale risale alla fine del 1700, è un locale che si contraddistingue per la sua accuratezza, la sua nobile rusticità e il contesto paesaggistico nel quale è immersa, ossia un incantevole giardino di arance e agrumi locali, il cui accesso è veicolato dal cortile di Palzzo Ferrajoli della Cappella, architettura gentilizia e colta del XVIII secolo.

Il locale sembra una finestra aperta sul passato, dove il profumo di cibo genuino e storie antiche si intrecciano. Luigi qui accoglie i visitatori con un sorriso sempre sincero e un menù che diventa pura espressione del territorio sangiliano. Mentre serve un piatto di fusilli sangiliani all’uovo, racconta delle ricette tramandate oralmente, custodite come piccoli tesori. "Qui - dice con una punta di orgoglio - non troverai niente che non venga da questi monti o da queste terre. Dalla carne al vino, passando per le verdure e gli aromi, tutto è frutto della fatica e dell’amore della gente del posto".

Poi parla dei suoi clienti, dei volti degli amici che conosce da anni e dei nuovi visitatori che vengono a cercare un pezzo di autenticità. "O Ciardin - spiega - è il cuore pulsante della comunità: non è solo un luogo dove si mangia, ma qui si condividono risate, racconti e legami che sopravvivono al tempo. In un mondo che va di fretta, qui ci si può fermare, assaporare e ricordare chi siamo e siamo stati".

Ogni angolo dell'osteria racconta un aneddoto: i dipinti alle pareti di un’artista di Sant’Antonio Abate narrano i mestieri, i monumenti, la storia del borgo e delle persone che lo hanno vissuto. Mentre Luigi esterna la sua vivace personalità (una laurea in Economia del Turismo e tanti validi progetti nel cassetto), si capisce che l’osteria non è solo un lavoro per lui, ma una missione: tenere vive le tradizioni e portare avanti l’anima di Sant’Egidio per le generazioni future. Gli ingredienti della sua cucina sono quasi sempre a chilometro zero e di stagione, scelti con cura da produttori locali per garantire un’alta qualità e un’impronta autentica. Il trend si allontana dalle sofisticazioni della cucina gourmet, puntando invece su porzioni più generose, ingredienti riconoscibili e un’ambiente senza fronzoli, ma accogliente.

Al centro c’è anche l’idea di osteria come spazio sociale, dove il cibo è un pretesto per ritrovarsi, per scambiarsi opinioni e per sentirsi parte di una comunità. La clientela che apprezza ‘O Ciardin è variegata: si va dagli anziani, che vi trovano i sapori della loro infanzia, ai giovani, sempre più alla ricerca di esperienze culinarie autentiche e sostenibili. I piatti di questa Osteria, presente da anni nella Guida Osterie d’Italia di Slow Food, raccontano storie di tradizione, fatica e cultura locale. Sono come pagine di un manuale che spiega il legame con la terra, le stagioni e i saperi contadini. Qui il cibo è semplice ma carico di significato: rappresenta il comfort e l'accoglienza, un invito a rallentare e a riscoprire i sapori genuini.

I piatti non sono mai troppo elaborati; sono fatti per saziare, scaldare e rievocare ricordi familiari, come un abbraccio. Zuppe e minestre contadine, spesso a base di legumi o verdure di stagione, carni brasate, grigliate o in umido, contorni di verdure fresche o ripassate, e magari delle patate al forno profumate con erbette di montagna, costituiscono le portate principali del menù, arricchito da paste fatte a mano, un po' di pescato della Costiera Amalfitana, selvaggina e dolci della casa. Il pane è immancabile, spesso fatto in casa o proveniente da forni locali, ed è usato per accompagnare tutto il pasto, raccogliendo sughi e condimenti fino all'ultimo boccone o degustato in purezza con l’olio extravergine d’oliva biologico. E, naturalmente, si possono gustare formaggi locali e salumi artigianali, serviti con marmellate, confetture, mostarde e miele per esaltarne i sapori. L’Osteria propone anche una selezione di vini campani e birre artigianali, accentuando ulteriormente il legame con il territorio.

Si consiglia l’assaggio, in questa stagione, della vellutata di castagne con sciuanelle (listarelle di polenta fritta con lo strutto che fungeva da copertura delle pastiere di maccheroni cotte nel forno a legna il Sabato Santo, per evitare che si bruciassero in superficie) e legnasanta (cachi), gli spaghetti cacio e pepe con zeste di arancia di Sant’Egidio, un vera prelibatezza, lo stoccafisso o meglio il curuniello (filetto) in umido con piennolo giallo e peperoncino, i funghi chiodini saltati in padella, la torta di ricotta e limoni di Sant’Egidio infornata e la caprese alle mandorle con crema inglese al rosmarino e gelato al fiordilatte. Sono piatti capaci di nutrire non solo il corpo, ma anche l’anima, nell'ombra calda dell’osteria si posan gli affanni e svanisce la via, tra pane, vino e silenzi d'argento.